TechnikRadar 2024 zeigt unterschiedliche Ansichten

Die Deutschen im europäischen Vergleich

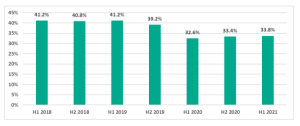

Die Aussage “Dem technischen Fortschritt dürfen keine Grenzen gesetzt werden” trifft bei 30,1 Prozent der Befragten auf Zustimmung, während sie von 36 Prozent abgelehnt wird. Ein Drittel (33,9 Prozent) zeigen sich unentschlossen. Eine ähnliche Verteilung beobachteten die Studienverantwortlichen auch bereits bei früheren Erhebungen.

Deutsche wünschen sich mehr Kontrolle

Im europäischen Vergleich – das zeigt eine Analyse der Eurobarometer-Umfragen, die für das TechnikRadar 2024 durchgeführt wurde – wünschen sich die Deutschen jedoch vergleichsweise mehr Kontrolle über den technischen Fortschritt als ihre Nachbarn. Bei der jüngsten Eurobarometer-Erhebung aus dem Jahr 2021 stimmten unter den deutschen Befragten rund 25 Prozent der Aussage “Es sollte keine Grenze geben, was Wissenschaft untersuchen darf” zu. Der durchschnittliche Zustimmungswert über alle europäischen Länder hinweg lag dagegen bei rund 41 Prozent. Weitere Informationen zum TechnikRadar erhalten Sie über unternstehenden Link.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Nominierten für den Deutschen Zukunftspreis stehen fest: Die drei Teams widmen sich digitalem Licht, effizienter generativer KI und energieeffizienten Halbleitern. Die Preisverleihung des mit 250.000€ dotierten Preises erfolgt am 27. November. ‣ weiterlesen

Neben der Industrie kann auch die Kultur- und Kreativbranche vom digitalen Zwilling profitieren. Wie? Das zeigt Siemens am Beispiel des Großen Festspielhauses in Salzburg.‣ weiterlesen

Wanja Wiese untersucht die Bedingungen, die für ein Bewusstsein erfüllt sein müssen. Mindestens eine findet er im Computer nicht.‣ weiterlesen

Mit der Abkündigung von Diensten und Plattformen wie Google IoT Core, IBM Watson IoT und SAP Leonardo standen im vergangenen Jahr die Zeichen im IoT-Markt auf Konsolidierung. Beobachter leiteten daraus ein Ende des Hypes ab, und Unternehmen stellten sich die Frage nach Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit ihrer IoT-Projekte. Zu Recht? Oder war der Abgesang verfrüht?Bei der Umsetzung einer IoT-Plattform-Migration unterstützt Device Insight die Unternehmen mit einem 5-Schitte-Verfahren. Darin enthalten ist ein Anforderungs-Check für die strukturierte Konzept-Entwicklung. (Bild: Device Insight GmbH)Das Internet of Things ist ein Werkzeug, das Unternehmen dabei unterstützt, Probleme zu lösen. Doch in der Frühphase des IoT wurde – oft ohne konkreten Anwendungsfall – viel experimentiert. Unternehmen wollten innovativ sein, den Trend nicht verpassen, und gingen davon aus, dass das Sammeln von Daten sich irgendwann als wertvoll erweisen würde. Mit dem heute erreichten Reifegrad des Marktes konzentrieren sich IoT-Investitionen jedoch stärker auf erzielbare Geschäftsergebnisse. Im industriellen Kontext bilden etwa gepflegte IoT-Daten eine wichtige Grundlage von Prozessoptimierung und für KI-Anwendungen. Gleichzeitig kämpfen viele Unternehmen mit ineffizienten IoT-Architekturen. Darauf müssen sie ebenso reagieren wie auf das Veralten oder Verschwinden von Plattformen.Nicht alles, was technisch machbar ist, ist wirtschaftlich sinnvoll. In der Anfangszeit experimentierten viele Unternehmen mit Hilfe von externen Dienstleistern und bauten IoT-Anwendungen auf. Doch der kommerzielle Erfolg blieb oft aus. In den letzten Jahren scheinen Unternehmen jedoch zunehmend zu verstehen, wie das IoT Mehrwerte für ihre Produktion, Produkte und Dienstleistungen bringen kann. Vielfach stellen vernetzte Software-Komponenten bereits integrale Bestandteile von Produkten und Geschäftsprozessen dar. Zunehmend bauen Unternehmen daher interne Kompetenz auf, wo sie sie vorher noch extern eingekauft haben. Dazu gehört auch die eigene Softwareentwicklung. Hier stehen sie jedoch vor der Herausforderung, gute Entwickler zu finden und zu halten. Das gilt besonders für Mittelständler, die häufig im ländlichen Raum ansässig sind.Ein weiteres Problem ist die Verwendung von IoT-Plattformen, die während der Hype-Phase eingeführt wurden und die sich später als ineffizient, instabil oder nicht skalierbar genug erwiesen. Die Folgen sind hohe operative Kosten, unzuverlässige Systeme und hohe Wartungsaufwände, die die Ressourcen von Entwicklern binden. Besonders problematisch ist das, wenn der Betrieb von Infrastruktur und Anwendungen zeitintensiv ist, weil auf Infrastructure as a Service (IaaS) gesetzt wurde.IoT ist inzwischen Bestandteil vieler Produkte. Eine instabile IoT-Architektur oder ein instabiler digitaler Teil eines größeren Produkts verringern den Wert der gesamten Lösung. Im schlimmsten Fall kann es zu Kundenunzufriedenheit und Rufschäden kommen. Hohe Betriebs-, Entwicklungs- und Sicherheitskosten binden Ressourcen, die in der Entwicklung und Verbesserung von Produkten besser investiert wären.Oft weisen IoT-Plattformen der ‘ersten Generation’ Leistungsdefizite auf, da sie nicht ausreichend auf Skalierbarkeit ausgelegt sind. Zudem sind viele ältere Plattformen häufig nicht modular aufgebaut und somit weniger flexibel. Auch hohe Betriebskosten sind bei älteren IaaS-basierten Lösungen häufig ein Problem. Ein möglicher Ausweg besteht im Umstieg auf Public Clouds wie Azure oder AWS. Vor einer solchen Migration sollte jedoch die bestehende Lösung und die Architektur evaluiert werden, um Fehler nicht zu wiederholen.

Die strukturelle Verbesserung der Kosten und Profitabiltät steht für große Industrieunternehmen in diesem Jahr ganz oben auf der Managementagenda. Für zwei Drittel der Vorstände hat das Thema laut einer Studie der Managementberatung Horváth größte Bedeutung. Im Zuge dessen setzt sich die Deglobalisierung der Unternehmen fort: aus Exportweltmeistern werden transnationale Organisationen. Deutschland profitiert hier laut der Studie nicht. ©LALAKA/stock.adobe.com (Bild: ©LALAKA/stock.adobe.com)Mit Ausnahme des Automotive-Sektors gehen die CXOs in allen Industriezweigen für das Gesamtjahr 2024 von konstanten oder leicht steigenden Umsätzen aus. Mit Blick auf 2025 sind die Aussichten positiv – keine Branche geht dann mehr von einem Rückgang aus, alle rechnen mit relevanten Umsatzsteigerungen. “Die Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht. Der Fokus auf Kostenmanagement – und auch Liquiditätsmanagement ist in der Priorität gestiegen, die Basis für Wachstum – zahlt sich aus. Die Unternehmen bedienen die Märkte zunehmend direkt aus den Regionen heraus mit eigenen Standorten. Das erweist sich als Erfolgsstrategie”, sagt Ralf Sauter, Partner und Industrieexperte bei der Managementberatung Horváth.”Für den Standort Deutschland muss man aber sagen: Aufschwung sieht anders aus. Denn das Wachstum findet im Ausland statt, die Wertschöpfung wird immer dezentraler. Das ist Erfolgsfaktor, aber auch Herausforderung: Die Unternehmen müssen ihre Organisationsstrukturen dahingehend anpassen, dass die Regionen autonomer vom Headquarter agieren können.”Über die sich verschlechternden Standortbedingungen in Deutschland besteht Sauter zufolge großer Unmut und Unverständnis bei den Top Playern. Der Experte und Studienleiter hat persönlich im Rahmen der Studie Gespräche mit 50 Vorständen und Geschäftsführungsmitgliedern international agierender Industriekonzerne geführt, insgesamt wurden CXOs aus 440 großen produzierenden Unternehmen gefragt. “Industriekonzerne mit Hauptstandort in Deutschland investieren zwar noch immer etwa 50 Prozent ihrer Kapitalaufwendungen hier, für Ersatz und neue Produktionen. Doch das bedeutet auch: die Hälfte der Investitionen fließen ins Ausland, und zwar die Wachstumsinvestitionen”, sagt Sauter.Ein starker Fokus der deutschen Produzenten liegt in den USA, mehr als 12 Prozent an CAPEX fließen dorthin. “Nicht nur die Kostenstrukturen und Marktchancen sind hier attraktiv – das ökonomische Mindset ist ein ganz anderes. Die Industrie hat volle politische Rückendeckung, Wachstum wird gezielt gefördert”, so Sauter. Doch die Unternehmen stellen sich resilient auf und setzen nicht alle Karten auf den US-Markt, sondern orientieren sich beispielsweise auch weiterhin verstärkt nach Asien (rund 14 Prozent CAPEX), insbesondere China und Indien. “Die Unternehmen betreiben Derisking, ja, aber das heißt nicht, dass sie aus China rausgehen – im Gegenteil”, so Sauter.

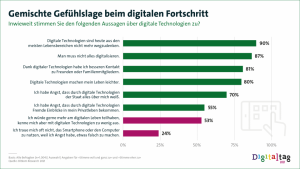

86 Prozent sehen die Digitalisierung grundsätzlich positiv. Dennoch fühlen sich laut einer Befragung von Bitkom Research 41 Prozent häufig überfordert. Auch schätzt eine Mehrheit das Land als digital gespalten ein. ‣ weiterlesen

Die Kombination von Robotik und künstlicher Intelligenz (KI) verspricht großes Potenzial für die Produktion. Werden Bewegungsanweisungen etwa von einem KI-Algorithmus berechnet, muss nicht für jede neue Fertigungsaufgabe eine Fachperson hinzugezogen werden. Nach diesem Prinzip haben Forschende am IHP-Institut für Integrierte Produktion Hannover einem Cobot das Zeichnen beigebracht. Dieses , das ausschlieÃlich relevante Kanten enthält, kann von einem Cobot nachgezeichnet werden. (Bild: Susann Reichert / IPH gGmbh)Kollaborierende Roboter, auch Cobots genannt, übernehmen in der Produktion Aufgaben, die üblicherweise von menschlichen Händen ausgeführt werden. Im Vergleich zu klassischen Industrierobotern sind sie kleiner und flexibler. Sie sind dafür gebaut, Seite an Seite mit Menschen zusammenzuarbeiten. Zudem zeichnen sich Cobots durch eine intuitivere Handhabung und geringeren – allerdings manuellen – Programmieraufwand aus. Der Einsatz lohnt sich daher nur für repetitive Bewegungsabläufe. Aufgaben, bei denen Flexibilität gefordert ist – etwa bei der Fertigung von Einzelstücken nach individuellen Kundenwünschen – können Cobots noch nicht sinnvoll übernehmen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) könnte sich dies jedoch ändern. KI-Algorithmen übernehmen dabei die Aufgabe, Bewegungsanweisungen für den Cobot zu erstellen. In Zukunft könnten Cobots somit auch von Personen ohne Programmierkenntnisse bedient werden.Ein Beispiel für die Verbindung von Cobot und KI haben Forschende am IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover entwickelt. Sie haben einem Cobot beigebracht, Bilder detailliert nachzuzeichnen. Dabei wird ein zuvor unbekanntes Bild mittels KI analysiert und in eine Bewegungsanweisung für den Roboter umgewandelt.Mit mehreren verarbeitungs-Algorithmen wird ein in ein Schwarz-WeiÃ-umgewandelt, das ausschlieÃlich relevante Kanten enthält. (Bild: Leonard Engelke / IPH gGmbh)Damit das Bild vom Cobot gezeichnet werden kann, sind zunächst mehrere Bildverarbeitungs-Schritte notwendig. Ziel ist es, das Bild so umzuwandeln, dass nur die wichtigen Kanten übrig bleiben. Für die Bildverarbeitung greifen mehrere Algorithmen ineinander. Zunächst wird das Bild in ein Schwarz-Weiß-Bild umgewandelt. Anschließend wird der Weichzeichner Gaussian Blur angewandt, um Bilderrauschen, Artefakte und kleinere Details zu entfernen. Danach kommt der Canny-Algorithmus (Canny Edge Detector) zum Einsatz: Dieser prüft jeden einzelnen Pixel darauf, wie stark sich dieser von seiner Umgebung abhebt. Pixel, die sich stark abheben, werden als Kante erkannt, alle anderen Pixel werden entfernt. So entsteht ein Schwarz-Weiß-Bild, das ausschließlich relevante Kanten enthält (siehe Zeichnung).Anschließend erstellt die KI den Programmiercode für den Cobot, der damit das Bild möglichst effizient zeichnen kann. Das Ziel ist es, nicht für jeden Pixel eine eigene Bewegungsanweisung zu erstellen, sondern so viele Pixel wie möglich in einer einzelnen Bewegung zu zeichnen. Die Zeichnung erfolgt also nicht Punkt für Punkt, sondern in langen, verbundenen Linien – überflüssige Bildfragmente werden weggelassen. Die KI trifft dabei die Entscheidungen, welche Bildpunkte tatsächlich relevant sind und welche entfallen werden können.Die Kombination aus Robotik und KI-Bilderkennung bietet perspektivisch Möglichkeiten für verschiedene Fertigungsbereiche. So könnten Cobots künftig individuelle Gravuren auf unterschiedliche Produkte aufbringen. Die KI-Bilderkennung erkennt die Größe und Form des Produkts, die Oberflächenbeschaffenheit und das Material und errechnet die richtigen Parameter für den Cobot, der die Gravur aufbringt.In der Werkstattfertigung könnte ein solcher Roboter ein individuelles Bauteil verschweißen. Benötigt würde dafür die CAD-Datei der Bauteilgeometrie sowie die Schweißnahtposition – die Bewegungsanweisungen für den Roboter errechnet dann ein KI-Algorithmus.Potenzial verspricht das Zusammenspiel von KI und Cobot auch bei der Qualitätssicherung: Die KI erkennt fehlerhafte Werkstücke, der Cobot sortiert sie aus. Wird die Qualität bereits während des Fertigungsprozesses erfasst, kann die KI bei Abweichungen eigenständig die Parameter anpassen und dadurch Ausschuss vermeiden. Die KI-basierte Qualitätssicherung beim 3D-Druck von individuellen Medizinprodukten hat das IPH bereits im Forschungsprojekt ‘Saviour’ erforscht.

Jeder zweite Betrieb investiert laut einer Betriebsräte-Befragung der IG Metall zu wenig am Standort. Demnach verfügen rund 48 Prozent der Unternehmen über eine Transformationsstrategie. Zudem sehen die Betriebsräte ein erhöhtes Risiko für Verlagerungen.‣ weiterlesen

Der Nutzen neuer Technologien kommt nur dann zum Tragen, wenn diese von den Menschen mindestens toleriert, besser aber gesamtgesellschaftlich angenommen werden. Dafür braucht es Dialog und Möglichkeiten für gemeinsame Gestaltung. Welche Kommunikationsformate sich hierfür eignen und welche Wirkung sie bei den Beteiligten erzielen, das hat das Acatech-Projekt 'Technologischen Wandel gestalten' bei den Themen elektronische Patientenakte, digitale Verwaltung und Katastrophenschutz untersucht. Jetzt hat das Projektteam die Ergebnisse vorgelegt.‣ weiterlesen

Der D21-Digital-Index erhebt jährlich, wie digital die deutsche Gesellschaft ist und wie resilient sie für die Zukunft aufgestellt ist. Deutlich wird auch in diesem Jahr: Der Großteil der Menschen in Deutschland hat an der digitalen Welt teil und kann ihre Möglichkeiten selbstbestimmt für sich nutzen. Der Index-Wert liegt bei 58 von 100 Punkten (+1 zum Vorjahr).‣ weiterlesen

Vom 22. bis zum 26. April wird Hannover zum Schaufenster für die Industrie. Neben künstlicher Intelligenz sollen insbesondere Produkte und Services für eine nachhaltigere Industrie im Fokus stehen.‣ weiterlesen